旷世之吻,背后就有真爱吗?

▼

“去找艾米丽……”缠绵病榻的男人似乎预感到了自己的终末时刻,他嗫嚅着双唇,虚弱地唤出了她的名字。

艾米丽是谁?医院的护士和医生面面相觑,记录在眼前这位大名鼎鼎的画家名下的亲属关系是一片空白,既无妻室,也无子嗣。

过往的时光变成支离的碎片,在男人脑海中闪过,里面是他和她的身影

过往的时光变成支离的碎片,在男人脑海中闪过,里面是他和她的身影

然而此时的男人已再无气力说话,在他闭上眼的前一刻,他似乎看到了阿特湖波光粼粼的水面上鳟鱼翻滚而过的白影,枝叶繁茂的绿意和艳阳漫射的金光中,身着轻衫的女子在小舟上站立转圈,对他浅笑:“亲爱的克里姆特,这样好看吗?”

那是他一生中见过最绚丽的色彩。

当他执笔画下这幅旷世杰作之时,不知心中有多少对她的眷恋/克里姆特/吻

当他执笔画下这幅旷世杰作之时,不知心中有多少对她的眷恋/克里姆特/吻

他终究是没能等到想见之人。

数天后,一名女子出现在了医院。那一刻,人们仿佛看到了他画中的人物:她有着自然蓬松的卷发,身穿造型奇异的长裙,那一双碧蓝的眼睛却如湖水般清澈宁静。

艾米丽·弗洛格(Emilie Flöge, 1874-1952)

艾米丽·弗洛格(Emilie Flöge, 1874-1952)

“我是艾米丽·弗洛格。”她说。

如果时间再早个几十年,或许她有机会成为“克里姆特夫人”,但她选择了另一条路。

01

艺术,少女和悸动

维也纳是个充满艺术氛围的城市,连绵起伏的阿尔卑斯山麓像绿色的绒毡将其包裹,碧波荡漾的多瑙河穿城而过,百年历史的古老建筑装点着街巷。

在这样的城市邂逅实在浪漫,然而艾米丽与克里姆特最初的相识却并不是愉快的场合。

在这样一个充满艺术气息的城市,邂逅本该是美好的

在这样一个充满艺术气息的城市,邂逅本该是美好的

1892年,17岁的艾米丽在姐姐的引荐下,认识了自己小侄女的监护人克里姆特。姐姐告诉她这个男人将成为家中的常客。

艾米丽低头不语,不满地用手指绞绕着针线包上的丝线。姐姐刚失去了丈夫,小侄女刚失去了父亲,家中悲伤的气息尚未消散,而她就要接受一个陌生男人的入驻。

艾米丽的姐姐的丈夫是克里姆特的兄弟,在婚后一年就意外去世/克里姆特和他笔下17岁的艾米丽为了表达她对男人的刻意无视,在二人屋檐下共处的日子里,她穿着不合礼数的宽松白色罩衫,头发随意地梳起,不施粉黛。

艾米丽的姐姐的丈夫是克里姆特的兄弟,在婚后一年就意外去世/克里姆特和他笔下17岁的艾米丽为了表达她对男人的刻意无视,在二人屋檐下共处的日子里,她穿着不合礼数的宽松白色罩衫,头发随意地梳起,不施粉黛。

殊不知克里姆特回望着她大胆挑衅的眼神,只看到了一股子不受拘束的灵性。

艾米丽对这个比她大了12岁的画家并不感兴趣

艾米丽对这个比她大了12岁的画家并不感兴趣

男人是画家,成日不是在书房伏案查阅资料,就是在花园支起画架写生。起初艾米丽不甚在意他的动向,但当她发现对方不经同意就将她摆弄针线的样子画下练笔后,她便再也耐不住性子前去对质。

出乎意料的是,克里姆特不仅对此并不羞恼,而是大方地邀请她参观他的画作。

1894年克里姆特受委托创作三幅壁画来装饰维也纳大学大会堂的天花板,图为其中一幅“医学Medicine”的彩色复原版/作品在二战中被破坏,只留下了黑白照片

1894年克里姆特受委托创作三幅壁画来装饰维也纳大学大会堂的天花板,图为其中一幅“医学Medicine”的彩色复原版/作品在二战中被破坏,只留下了黑白照片

她跟着他来到维也纳大学大会堂,恰逢窗外钟声响起,合着白鸽振翅的簌簌声入耳,落日的余晖透过玻璃窗,为巨大的画幅镶上金边,她看着那画失了神,瞬间沉醉于那瑰丽的神话光景和梦幻交织的色彩之中。

作品一出便被公众抗议指责“色情与低俗”,但艾米丽却看到了它的美好

作品一出便被公众抗议指责“色情与低俗”,但艾米丽却看到了它的美好

此后,克里姆特会时常与她分享作品。在那一幅幅斑斓的画境中,她逐渐卸下了心防。然而她却时常能听到公众媒体对这些作品不堪的骂声。

仿佛克里姆特用画笔构筑的美好,成为了只有他们二人能享用的秘密。

空闲时,二人经常一起在阿特湖上泛舟/1909年的克里姆特和艾米丽

空闲时,二人经常一起在阿特湖上泛舟/1909年的克里姆特和艾米丽

克里姆特将二人共同看到的风景入画,记录点滴

克里姆特将二人共同看到的风景入画,记录点滴

19世纪末,新艺术运动的浪潮席卷奥地利,当克里姆特挥舞着对抗保守学院派的大旗,和同僚退出正统的艺术协会并成立「维也纳分离派」时,他带来的艺术思潮也深深感染了艾米丽。

一向特立独行的她选择放弃去正规院校读服装设计,在大姐开办的裁缝学校兼学帮工。

年轻的弗洛格抱着自己裁制的面料

年轻的弗洛格抱着自己裁制的面料

克里姆特不在维也纳的日子里,艾米丽和他开始了频繁的书信往来。她从而得知克里姆特带领着分离派一步步撼动着维也纳根深蒂固的旧时审美,她的心里似乎也有什么东西正在萌芽。

而颇具天赋的她很快和姐姐在一场裁缝比赛上获得金奖,姐妹们趁热打铁,选了一处繁华地段,开办了一间高定时装屋。

1906年,Schwestern Flöge(“弗洛格姐妹”)时装屋的大门第一次对外敞开。

彼时一场服装改革运动已经悄然席卷欧洲时尚界,而作为投身这股新潮的领军人物,艾米丽比Coco Chanel还要早了4年。

02

时尚改革者

克里姆特对传统艺术审美的反思被艾米丽用在了时尚上。

时下淑女们穿的维多利亚式衣裙让她感到呆板无趣,她知道自己渴望的是更出格、更自由,能够改变世界的一些东西。

服装改革运动又称“合理着装运动”,旨在将女性从维多利亚时期紧缚的胸衣中解放

服装改革运动又称“合理着装运动”,旨在将女性从维多利亚时期紧缚的胸衣中解放

维多利亚式裙装为求彰显女性身材曲线,将腰部做得极为狭窄/(左)维也纳出品皇家晚礼裙/(右)大都会藏19世纪末紧身胸衣

维多利亚式裙装为求彰显女性身材曲线,将腰部做得极为狭窄/(左)维也纳出品皇家晚礼裙/(右)大都会藏19世纪末紧身胸衣

作为“弗洛格姐妹”时装屋的负责人之一兼设计总监,艾米丽从一开始就将“紧身”和“收腰”的设计摒弃,取而代之的是没有明显腰线的宽松廓形裙。

这种挑战了传统服装的设计风格后来被称为“改革派”(Reformkleid)。

弗洛格穿着自己设计的

黑白条纹方格蝙蝠形裙

在克里姆特工作室的花

园里向他展示

为了裙子视觉上的轻盈和贴身的柔软,艾米丽放弃了传统繁缛的褶皱堆叠,选用轻薄面料,并进行宽大、极简的剪裁处理。这样制作出的连衣裙穿在身上似若无物,抬手之间翻飞的袖片仿佛蝴蝶的羽翼一样轻巧。

当艾米丽设计的最初几套服装完成后,她迫不及待地拿去跟克里姆特分享。

穿着自己设计的裙子在克里姆特的花园里炫耀的她,好似出尘的仙女,在花叶之中骄傲地摆动着她的裙摆。

望着她的克里姆特忽然就感受到了艺术的灵光乍现,那一瞬,他在她的身上看到了许多他想要的,却还未完成的画作。

在克里姆特的眼中,艾米丽的眼睛、嘴唇和衣服上的亮片,似乎都在闪闪发光,似乎贴上了金箔一般

在克里姆特的眼中,艾米丽的眼睛、嘴唇和衣服上的亮片,似乎都在闪闪发光,似乎贴上了金箔一般

然而,尽管克里姆特和他共事的分离派成员对艾米丽的设计很是欣赏,这样标新立异的服装却并非所有人都愿意接受。

当时许多上流社会的女性对此嗤之以鼻,认为这些裙子既单调又邋遢,仍更愿选择保守的传统服饰。

这意味着一位淑女的清晨往往要从繁琐的穿衣仪式开始

这意味着一位淑女的清晨往往要从繁琐的穿衣仪式开始

聪慧的艾米丽并不排斥衣饰华丽的质感。她从复古的荷叶边喇叭袖中汲取灵感,并在很多作品中都融入了大面积的几何印花和东欧刺绣,不仅将裙子打造出了更为繁复出彩的视觉效果,更增添了一种迷人的波西米亚风情。

印花、刺绣、长裙,来自印度、北非、西班牙等地区文化的元素融合成了波西米亚的浪漫不羁,这些元素不仅出现在艾米丽的刺绣中,还启发了克里姆特

印花、刺绣、长裙,来自印度、北非、西班牙等地区文化的元素融合成了波西米亚的浪漫不羁,这些元素不仅出现在艾米丽的刺绣中,还启发了克里姆特

1910年艾米丽穿着新设计的波西米亚风波纹长裙

1910年艾米丽穿着新设计的波西米亚风波纹长裙

这样大胆、艺术,又富有想象力的设计逐渐引起了部分思想开放的上流社会和新兴资产阶级女性的好奇和认可。

鼎盛时期,时装屋的门前络绎不绝,操作室内两台大型的裁剪台旁有多达80名裁缝忙碌着手中的活计。

为了协助艾米丽,克里姆特时常来到时装屋担任她的男装模特、设计师、和一个可以肆无忌惮探讨设计理念的知己。

艾米丽式衣裙在这些上流社会女性身上的飘逸与优雅被烙印在了克里姆特的作品之中。

由于对画作的满意,许多委托克里姆特绘制肖像的上流社会客户也成为了艾米丽时装屋的熟客/克里姆特绘制的肖像画与身穿“同款”的艾米丽

由于对画作的满意,许多委托克里姆特绘制肖像的上流社会客户也成为了艾米丽时装屋的熟客/克里姆特绘制的肖像画与身穿“同款”的艾米丽

克里姆特创作的一幅9岁小女孩的肖像里,描绘的正是弗洛格设计的白色纱裙/Mada Primavesi的肖像/1912

克里姆特创作的一幅9岁小女孩的肖像里,描绘的正是弗洛格设计的白色纱裙/Mada Primavesi的肖像/1912

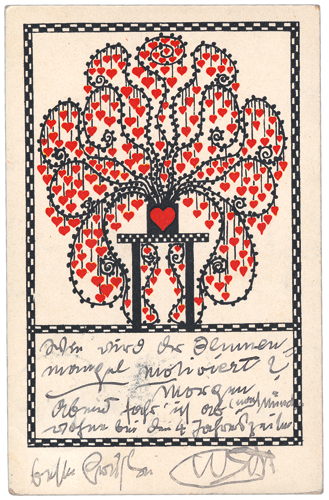

他们几乎天天见面,不见面的日子里,承载着日常琐事的如雪花般的明信片堆叠在艾米丽的邮箱里,每一封都写着正式的落款:“诚挚问候,克里姆特”。

1908年克里姆特寄给艾米丽的明信片

1908年克里姆特寄给艾米丽的明信片

而在那些记录了看戏、天气、旅行和生活的细腻文字中,二人的感情也持续升温。当得知分离派因背离主流而背负的经济窘境,艾米丽慷慨地打开了时装屋的大门。

03

打造“艺术之家”的女商人

维也纳热闹的Mariahilfer Straße商圈中,大大小小的零售店鳞次栉比,艾米丽的时装屋能够在激烈的竞争中脱颖而出,不只是因为其定制的独特时装,更是因为店面本身就是值得一看的地方。

对于当时的艺术界来说,这里就是浓缩了分离派家具、珠宝工艺和理念的结晶。

直到今天,这条街道依然是当地人中有名的地标,概念店和精品店比比皆是/新旧交替的街景

直到今天,这条街道依然是当地人中有名的地标,概念店和精品店比比皆是/新旧交替的街景

初入时装屋,入眼的并非是冷硬的工作桌、堆叠成山的布料,和清一色工装的裁缝。整间屋子犹如一个小型艺术画廊,青金石镶嵌的盒子,大理石纸笔记本,花纹雅致的银杯和手工雕刻的木娃娃都井然有序地摆放在柜架上。

时尚的、可调节的大落地镜伫立于几何雕刻的木椅和黑白格子桌之间,充满了现代主义的风格。

当时“弗洛格姐妹”的室内除了试衣间,还有为客人准备的招待区和茶水间,新艺术的简洁线条感布满了房间/上色修复版照片

当时“弗洛格姐妹”的室内除了试衣间,还有为客人准备的招待区和茶水间,新艺术的简洁线条感布满了房间/上色修复版照片

2016年维也纳利奥波德博物馆展出了当时唯一存留的家具:一张椅子,和记录了室内构造的黑白照片以及部分艾米丽·弗洛格的服装作品

2016年维也纳利奥波德博物馆展出了当时唯一存留的家具:一张椅子,和记录了室内构造的黑白照片以及部分艾米丽·弗洛格的服装作品

对于艾米丽来说,时装屋本该不只是单纯销售服装的地方,而是一个传播艺术理念的场所。

适逢分离派的运营需要更多的订单,她特邀创始成员霍夫曼和莫塞尔打造室内装潢,以展示和宣传的形式,将他们制作的时下新鲜的、充满直线感的家具摆放在时装屋中。

时装屋也因此成为分离派的艺术活动场所之一,高兴时艾米丽会和克里姆特在工作室里翩翩起舞

除了在室内装潢上的用心,“弗洛格姐妹”的品牌标志也承载了与众不同的风范。简洁的方格边框内,象征着新艺术风格的装饰性文字写着“Schwestern Flöge”的大名,被印在名片和标签上,让人过目不忘。

(左)1905年“弗洛格姐妹”时装屋的名片/(右)时装屋的马赛克样式品牌标签

(左)1905年“弗洛格姐妹”时装屋的名片/(右)时装屋的马赛克样式品牌标签

此外,分离派设计的珠宝配饰也成为了时装屋不可或缺的一部分。作为新艺术运动的分支,分离派珠宝延续了对自然元素的热爱,以极简化的直线和曲线打造装饰性的几何图形,有着建筑学般严谨规整的美感。

弗洛格自己私藏和出售的分离派珠宝胸针系列/制作于1905-1910

弗洛格自己私藏和出售的分离派珠宝胸针系列/制作于1905-1910

霍夫曼为弗洛格特别设计的珍珠鸟胸针/1910

霍夫曼为弗洛格特别设计的珍珠鸟胸针/1910

在时装屋内将珠宝和时装结合展示的方式在当时前所未有,深得客户喜爱。此般宣传下,分离派的珠宝订单铺天盖地而来,艾米丽的时装屋也成为了他们在维也纳最大的珠宝销售中心。

不知不觉间,曾经需要靠克里姆特介绍客户的艾米丽,已经成为分离派最大的女赞助人

不知不觉间,曾经需要靠克里姆特介绍客户的艾米丽,已经成为分离派最大的女赞助人

分离派特别赠予艾米丽的珠宝项链/最左侧为克里姆特专门为她定制

分离派特别赠予艾米丽的珠宝项链/最左侧为克里姆特专门为她定制

“艾米丽是维也纳分离派的受赠人、收藏家和销售商,也是重要的营销支柱。”

——艺术史学家Elisabeth Schmuttermeier

商业合作并没有让成为生意伙伴、互利互惠的艾米丽和克里姆特变得生疏,艾米丽特地在时装屋内隔出了一间小屋,里面放着克里姆特的画架、随笔创作的绘画,和她亲手制作的让他参加活动的礼服。

在这个小房间里,艾米丽也会为克里姆特的创作出谋划策

在这个小房间里,艾米丽也会为克里姆特的创作出谋划策

而随着克里姆特的画中频频出现的艾米丽服装的元素,人们已经逐渐分不清,究竟是这位大画家给了设计师服装的灵感,还是这位身着“异装”的女子早就成为了那画中永久的时尚缪斯。

1902年,克里姆特创作出了他最有名的肖像之一/艾米丽·弗洛格肖像

1902年,克里姆特创作出了他最有名的肖像之一/艾米丽·弗洛格肖像

然而,不管是友人当面的调侃,还是当事人私下的信件,这二人之间似乎除了友谊之外,一切语言、文字和互动都充满了小心翼翼的敬重,以至于世人除了一幅诞生于1907年的感情浓烈的《吻》之外,几乎找不到任何确立二人恋人关系的线索。

1918年,55岁的克里姆特因病去世,这个引领了维也纳一代审美新潮、终生未婚的大艺术家在临终前,将自己的部分财产和收藏划在了艾米丽的名下。

却不想,多年后战火席卷了欧洲,苍翠的阿尔卑斯山麓和明澈的多瑙河被纳粹的阴影笼罩,最繁华的商业街上人走楼空,破败的店门招摇,行人寥寥无几。人们仓皇地逃离这个国家,“弗洛格姐妹”时装屋也没能撑过艰难的时光。

二战快结束时,一场意外的大火点燃了艾米丽的房子,她的大部分设计和收藏,以及那些被她小心翼翼收起的克里姆特的画作都被付之一炬,不留痕迹。

那一段年少相遇、陪伴半生的故事也随着破旧的房门落下了螺栓,永远地封存成谜。

2015年,Valentino秋冬系列以艾米丽·弗洛格的“改革派服装”为主题,制定了一场充满几何图纹、形状自由的时装大秀。

设计师将对艾米丽的评价,作为了这场时装秀的主题:“女性可以是多面的,她们可以是缪斯,也可以是艺术家。”

艾米丽设计风格中的荷叶边、几何图纹以及刺绣的元素被用在了这场秀中

艾米丽设计风格中的荷叶边、几何图纹以及刺绣的元素被用在了这场秀中

艾米丽的时装屋仅存活了34年,但她勇于用服装设计挑战时下的传统、掀动改革,更将自己的时装屋打造成一个为理念而生的空间,给当代“概念店”开启了先河。

她属于维也纳分离派,又不属于它。当她投身于艺术,她忠于本性,也因情而起、无愧于心。

艾米丽·弗洛格于1952年离世,终生未嫁

艾米丽·弗洛格于1952年离世,终生未嫁

她可以是克里姆特的艺术知己、精神伴侣和合作伙伴,但唯独“爱人”一词,既弥足珍贵,又在二人共同经历的岁月中显得不值一提。最终她也和他一样,选择将其淹没,留于世人评说。