马库斯·吕佩尔茨生于1941年,他从上世纪60年代开始从事艺术创作,并一直保持着旺盛的创作力,被誉为德国国宝级艺术家。吕佩尔茨极具才华,绘画、雕塑、诗歌、爵士乐,无所不通;他狂放、执着、敢言,自视为天才艺术家

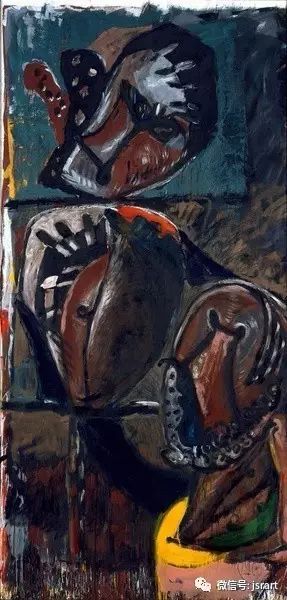

马库斯·吕佩尔茨生于1941年,曾任德国杜塞尔多夫学院院长长达20余年。他从上世纪60年代开始从事艺术创作,并一直保持着旺盛的创作状态,与基弗、伊门多夫、巴塞利兹等人共同作为德国新表现主义最重要的艺术家闻名于世 。

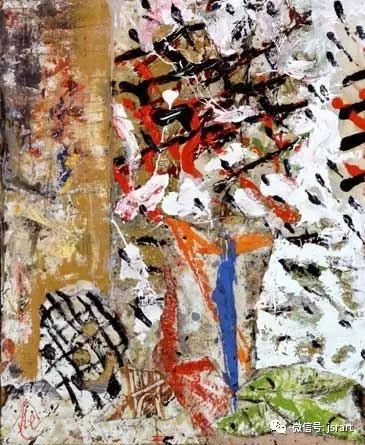

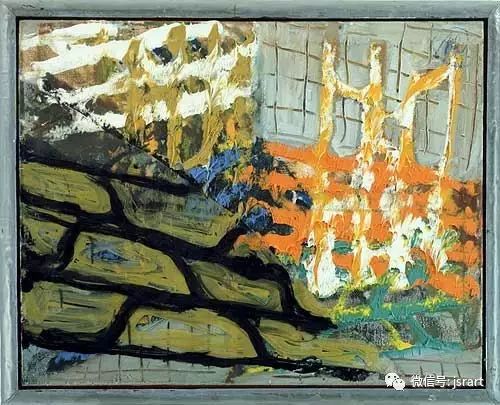

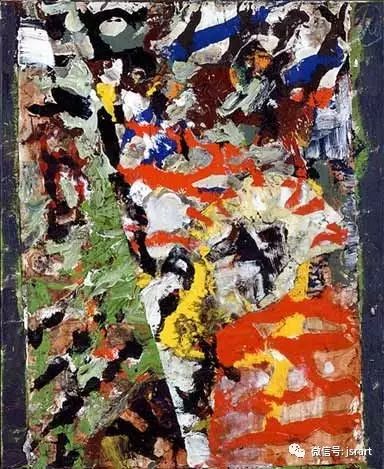

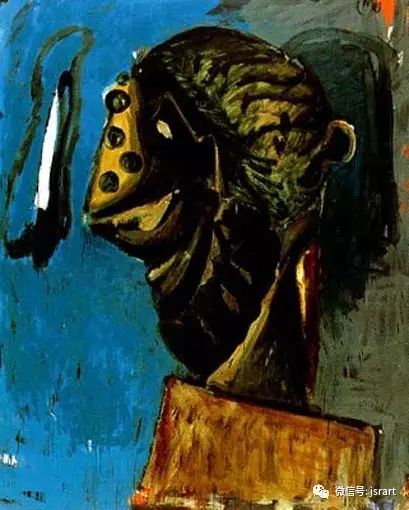

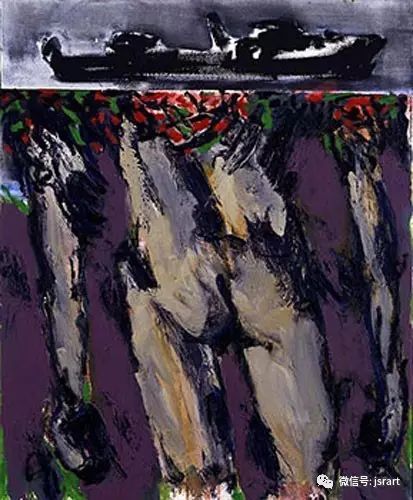

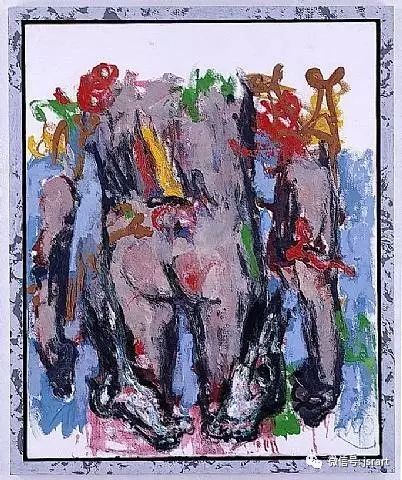

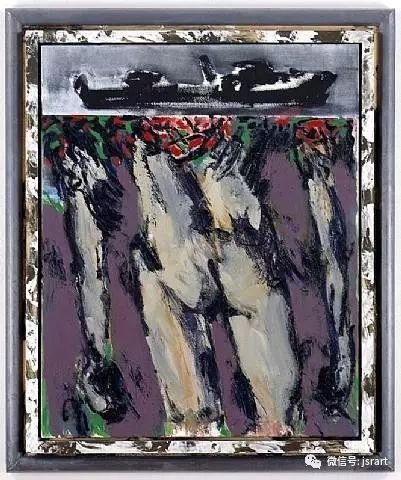

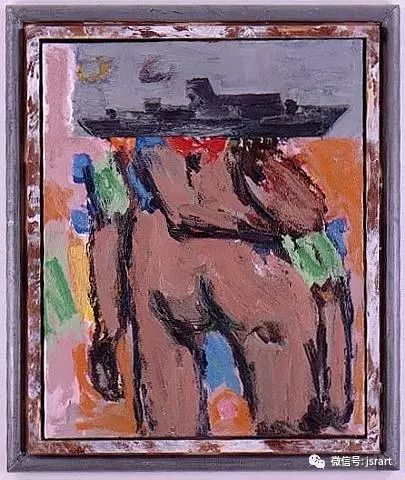

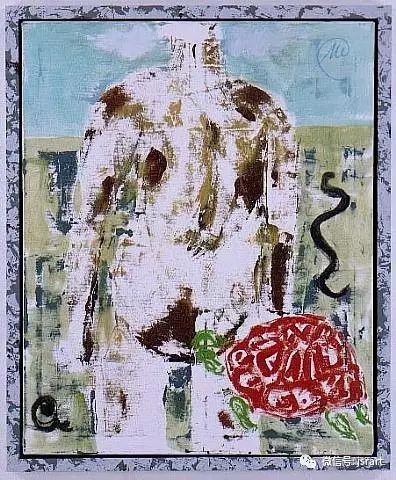

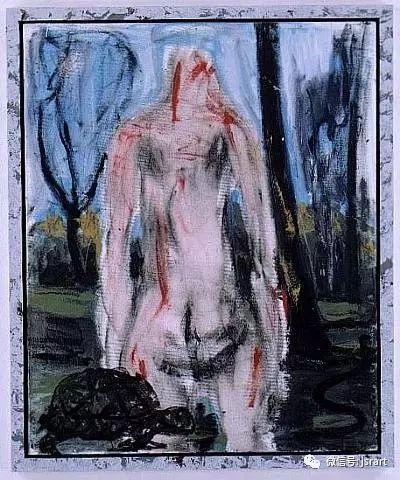

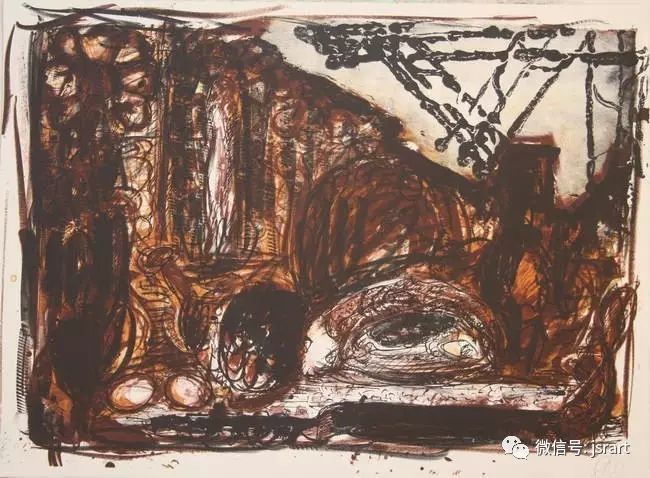

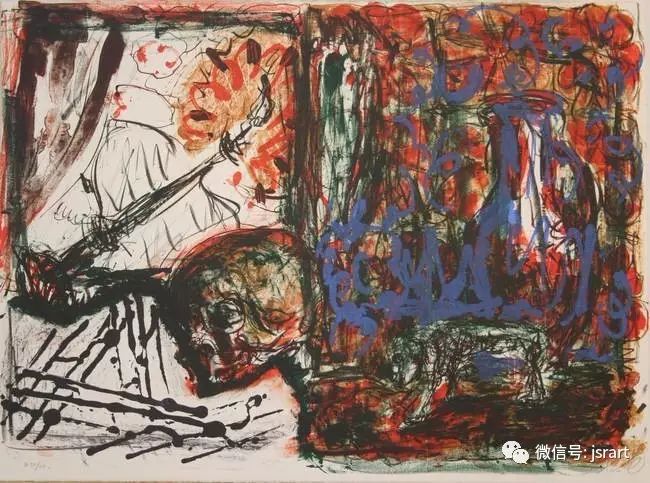

战后的德国,炮火毁灭了一切,马库斯·吕佩尔茨在这样的环境下开始创作“酒神颂歌”系列作品。1966年,吕佩尔茨发表了他的《酒神宣言》,宣称“20世纪的美丽将因我的酒神发明而变得可见”。以此来宣告他在绘画中的新主张——强调了内心情感的宣泄,与当时流行的抽象主义、波普艺术等保持距离

他很早就知道自己要成为一名艺术家,早年做过画酒签、教授版画的工作,在艺术学校学习的5 年中,他仍在矿井、铁路打工赚生活费。随后来到了杜塞尔多夫艺术学院学习,但教授们觉得他的作品是个巨大的灾难,“我知道我早晚都会从这个地方出去!”

如果你让吕佩尔茨阐释“这幅画讲了什么”,你很可能无法得到满意的回复。不是没有人试过,多年之前,德国之声电台访问吕佩尔茨时曾问道:“怎样才能理解您的作品,您能否给些提示?”作为新表现主义中最难以解读的一位艺术家,这个问题问得可以理解。“这我就无能为力了。如果您不能理解我的作品的话,那么您也无法对它们进行评价。我只能告诉您我的创作动机是什么,告诉您我是一位天才的艺术家,至于如何理解我的艺术作品,它们的意义何在,就只有依靠您自己去解决这些问题了。”吕佩尔茨说。

当然,你也可以把吕佩尔茨的话理解为对观众的挑衅,不过放下这些不爽,不得不钦佩的是吕佩尔茨在第一次下笔前就想得非常透彻的一件事——他拒绝将自己的作品标签化、符号化,但又做到了让作品极具辨识度。这也是作为上世纪艺术流派成员的他,至今仍然走在德国主流艺术圈的原因之一

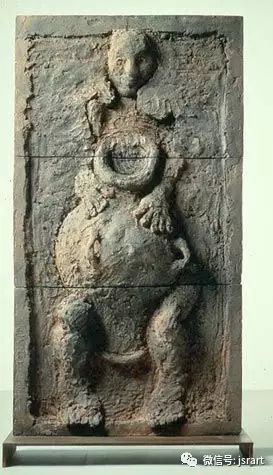

标签化的好处之一是极具辨识度——提到巴塞利兹2,人们知道他的画中倒挂的人;提到伊门道夫3,会联想到他对比强烈的明暗效果;提到彭克4,会想起颇有古埃及、玛雅和非洲艺术的符号…………但提到吕佩尔茨,他无法被归类,只有画面中常常涌现的宗教感、仪式感,让人第一时间联想到这是他的创作。这种刻意与所有流派、风格保持距离,把绘画的意义回归到了绘画本身——“绘画是永恒的,与时间并存。观赏者和艺术家间根本就不存在任何关系。艺术家绝不是游离于社会之外的乖僻之人,艺术家是一个社会中具有绘画天赋的人。

社会中有人具备绘画天赋,这个人就是我。我的作品并不一定需要被社会理解。艺术作品是否被人们理解,或是遭到拒绝,体现的只是一种时代精神,但并不影响艺术创作本身。”

素材大小:1GB.