——欣赏世界油画,领略各国艺术——

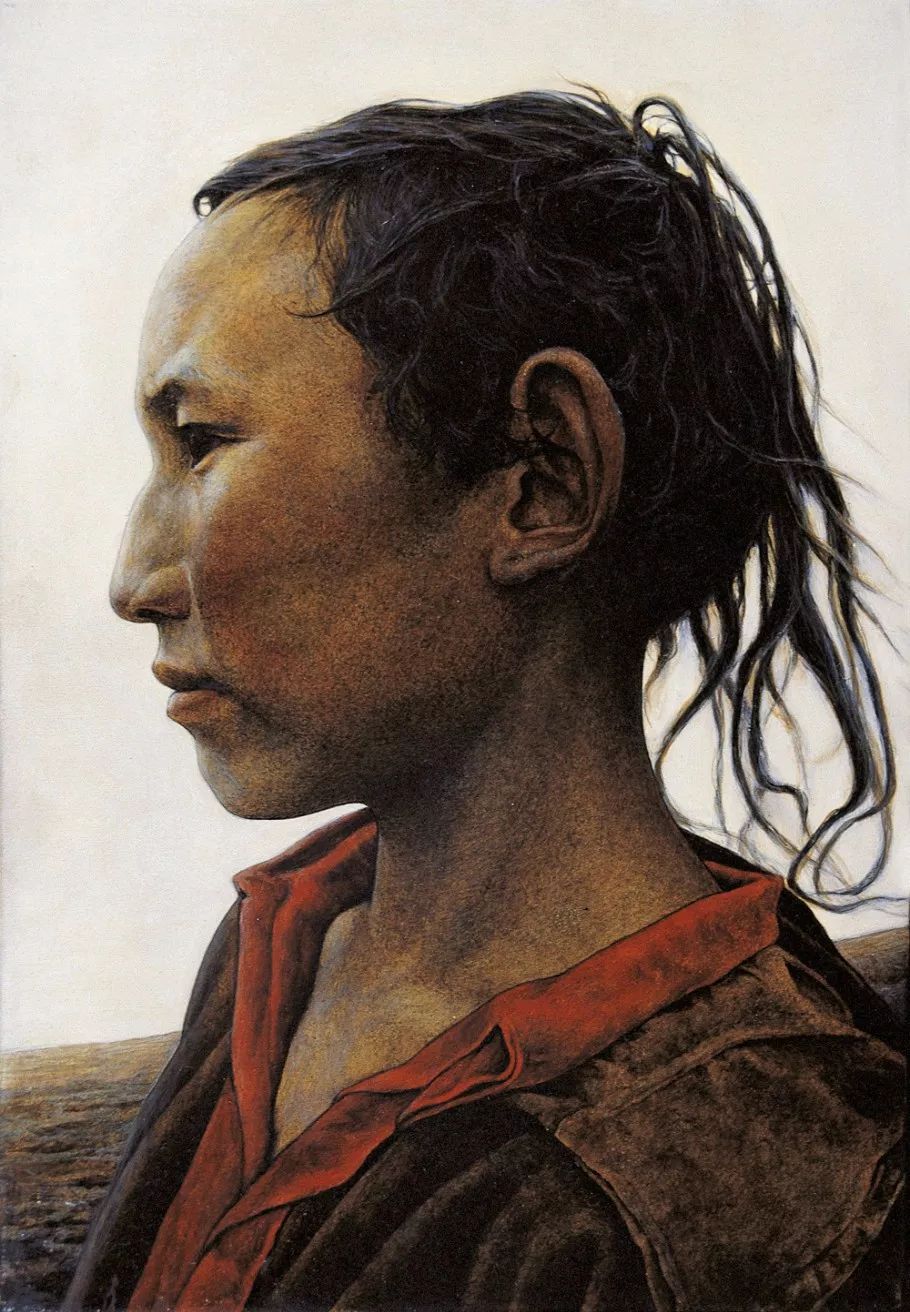

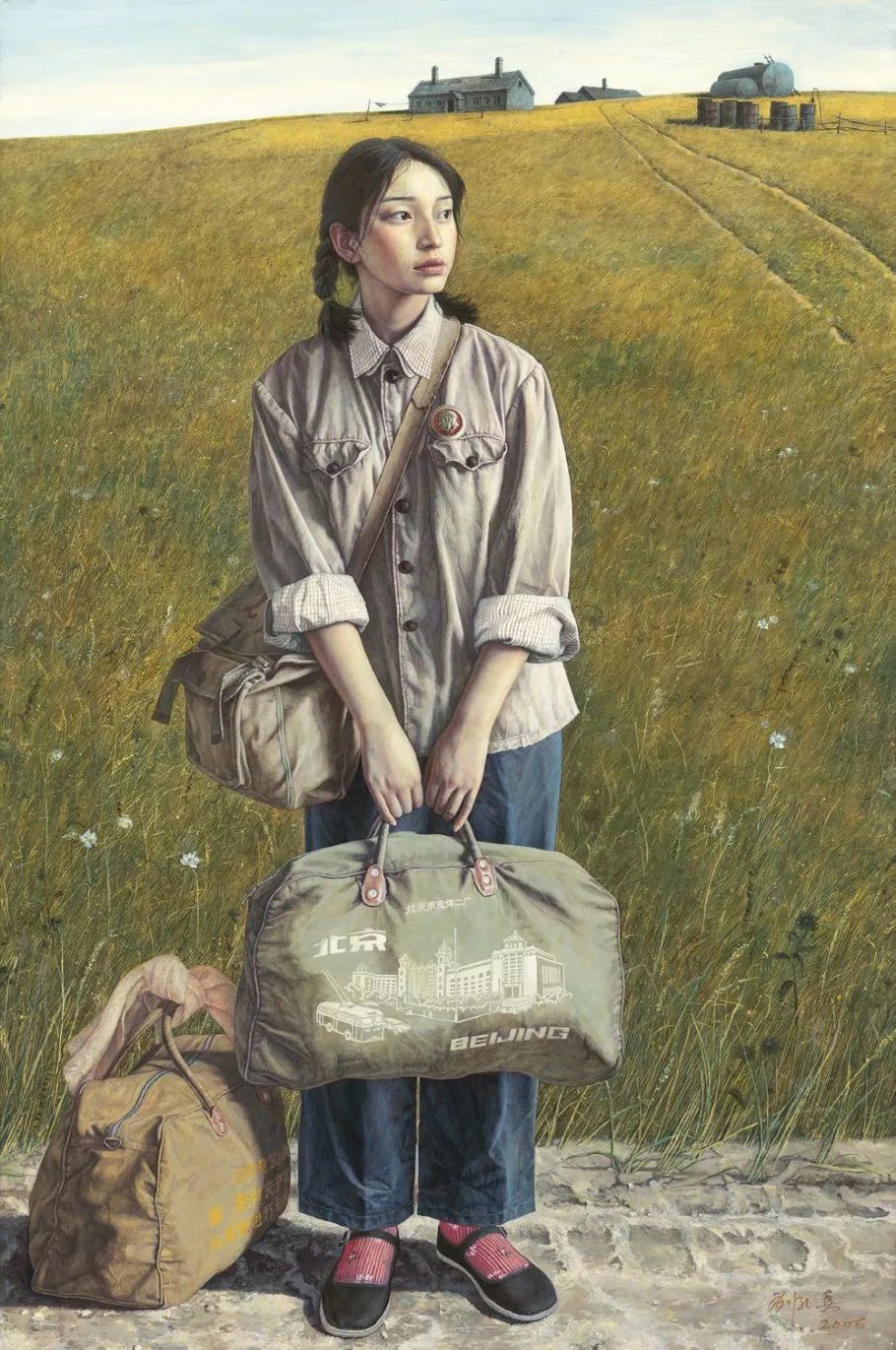

《青春纪事之一——初踏荒原》木板·坦培拉绘画 122cm×90cm 2005年

《青春纪事之一——初踏荒原》木板·坦培拉绘画 122cm×90cm 2005年

十六岁、十七岁,我们远离都市,被送到“北大荒”。在遥远的边陲,最初踏入荒原的那一刻的新奇、惊恐、兴奋、忐忑,抑或是惴惴不安,随着四十多年的时光流逝,已变得模糊而难以言明。初踏荒原,也意味着初涉人生。在广袤的“北大荒”,我们就像画中女知青身后被惊起的鸟雀,任凭命运把我们随意带到任何地方。

《青春纪事之二——踏雪割豆》木板·坦培拉绘画 122cm×87.3cm 2005年

《青春纪事之二——踏雪割豆》木板·坦培拉绘画 122cm×87.3cm 2005年

没有在“北大荒”干过活儿的人不会知道,下雪了为什么还要去割大豆。那里冬天来得早且漫长,常常是雪已下过,地里的大豆还没有收完。这时,拿起镰刀,踏着冰雪去收割地里的大豆是最苦、最累的活儿了。“北大荒”的自然是粗犷而壮美的,在“北大荒”从事体力劳动时的艰苦也是终生难忘的。四十年多之后,当我静静地坐在画室里,精心地刻画着蓬松的狗皮帽、宽大的旧军装、潮湿的棉胶鞋和磨掉漆皮的水壶时,我其实是在用画笔触摸那些尘封的往事,以回望我们远去的青春。

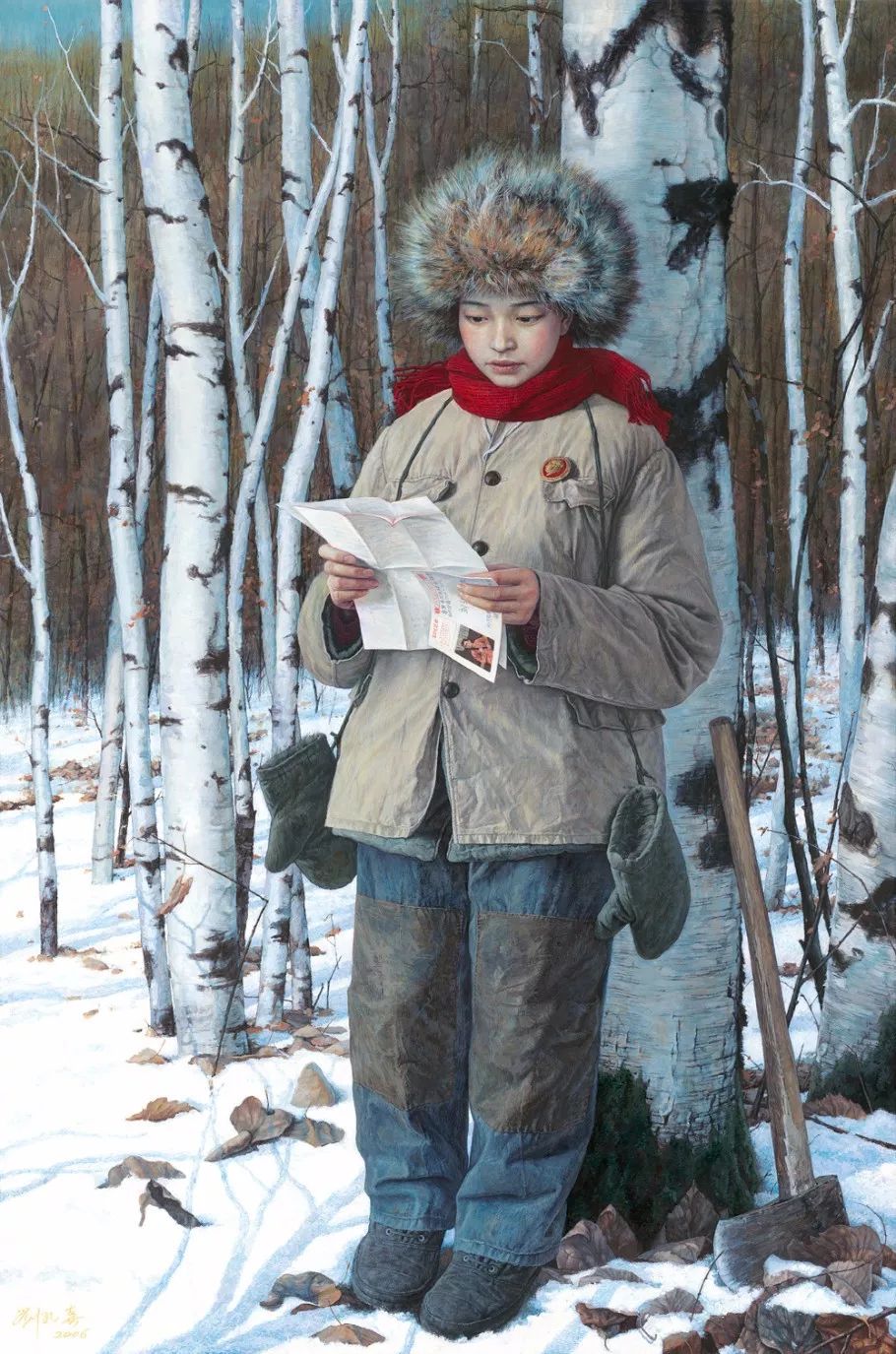

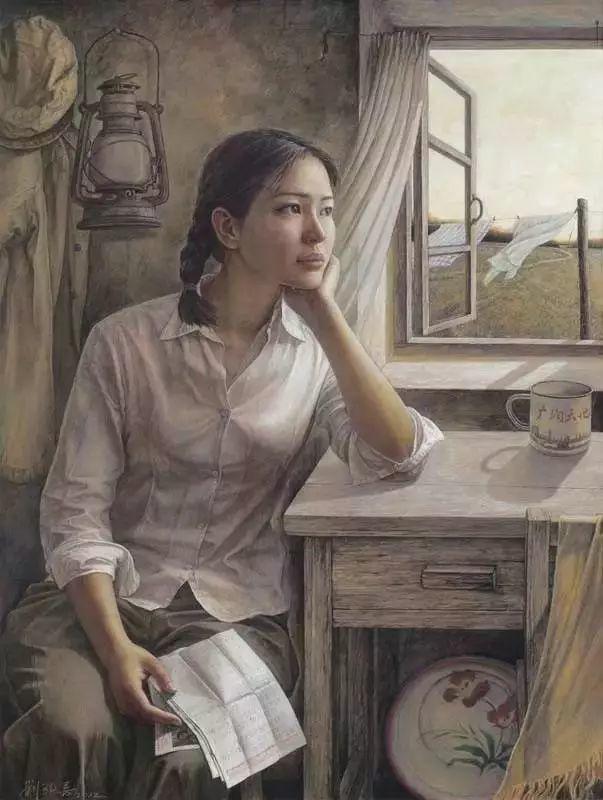

《青春纪事之三——家信》 木板·坦培拉绘画 150cm×100cm 2006年

《青春纪事之三——家信》 木板·坦培拉绘画 150cm×100cm 2006年

生活在信息如此迅捷的时代的年轻人,写信、读信已是生活中极为稀罕的事,也无法想象纸质的书信对于当年那些远离都市和亲人的男孩儿、女孩儿是何等宝贵!在那些年月里,读信、写信是我们在繁重的体力劳动之后舒缓精神,与关山阻隔的家人、朋友联系与交流的唯一方式,也是我们在那种枯燥而单调的生活中保持阅读、记录生活的重要方式。

我的记忆中永远存有这样的一幅画面:1970年,在“北大荒”长达半年的冬季里,我们连队在完达山原始森林中伐木。每隔一两个星期,连队通讯员才会上山送一次信件。一拿到信,我便会迫不及待地放下锯子或斧头,靠在大树旁,撕开信封,急切地读起来。我头顶的是蓝天,脚踩的是白雪,周围是连绵不断的原始森林。家信里有太多使我欢乐或惦念的内容,它们对于我同样弥足珍贵。

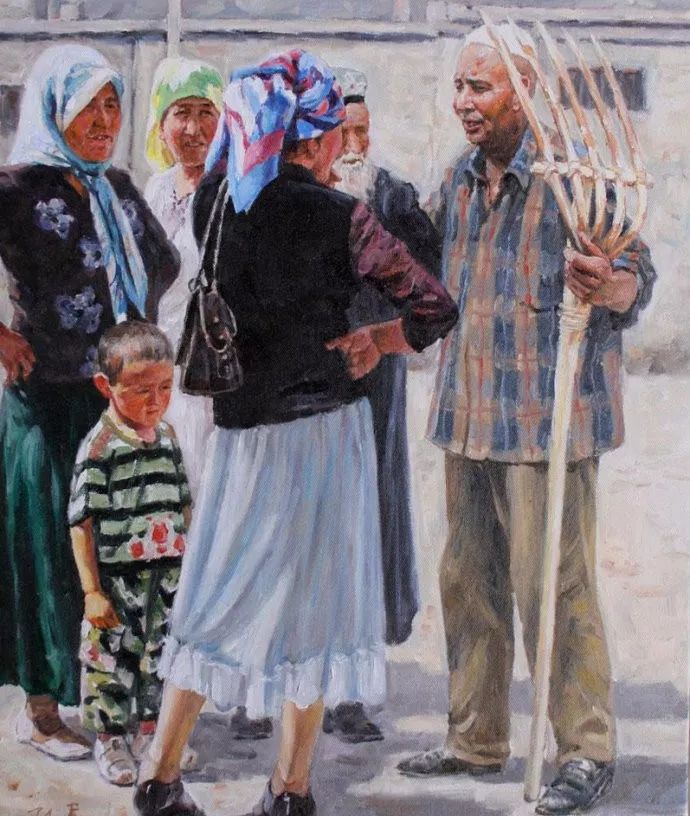

《青春纪事之四——探家》 木板·坦培拉绘画 150cm×100cm 2006年

《青春纪事之四——探家》 木板·坦培拉绘画 150cm×100cm 2006年

在“北大荒”劳动期间,每隔两年,才有一次探亲假,那是我们的节日。我们收拾起装满黑土地特产的大包小裹,换上最好的衣着,把自己塞进那拥挤不堪的南下的绿皮火车;经过几天几夜的艰难行程,终于回到久违的城市和亲人身边。在享受都市文明与亲情的过程中,我们那濒临干涸的心灵和疲惫的身体稍稍得到些许滋润和喘息。而二十几天过后,又将是充满留恋与伤感的离别和又是两年的漫长等待。

探家,是我们当年在“北大荒”的艰苦生活中的最大期待,也是遥远到几乎看不到曙光的往复轮回。

《青春纪事之五——边疆雪》 木板·坦培拉绘画 73cm×60cm 2006年

《青春纪事之五——边疆雪》 木板·坦培拉绘画 73cm×60cm 2006年

雪,好大、好厚的雪!“北大荒”的雪,铺天盖地,一片银白,最令我难以忘怀,下得大时,堵窗封门,半年不化。而在这漫长而严寒的季节里,上山采石头、伐木,下地挖粪肥、刨冻土,等待我们的可不是浪漫与冬闲。

《青春纪事之六——离离原上草》木板·坦培拉绘画 190cm×185cm 2007年

《青春纪事之六——离离原上草》木板·坦培拉绘画 190cm×185cm 2007年

每当回忆起当年的我们,就自然地联想到“北大荒”的荒原。我们就像荒原上的野草,无需照料,靠着大自然的恩养,自然、杂乱而顽强地生长起来,追求着我们的理想和热情,保持着顽强的生命力,天长日久,我们已把自己的命运和那片荒原联系在一起了。今天,昔日的知青战友们已经分别在祖国各地归根或落脚,但我相信,“北大荒”永远是我们的精神家园,它永远会因为我们曾经的存在而美丽。

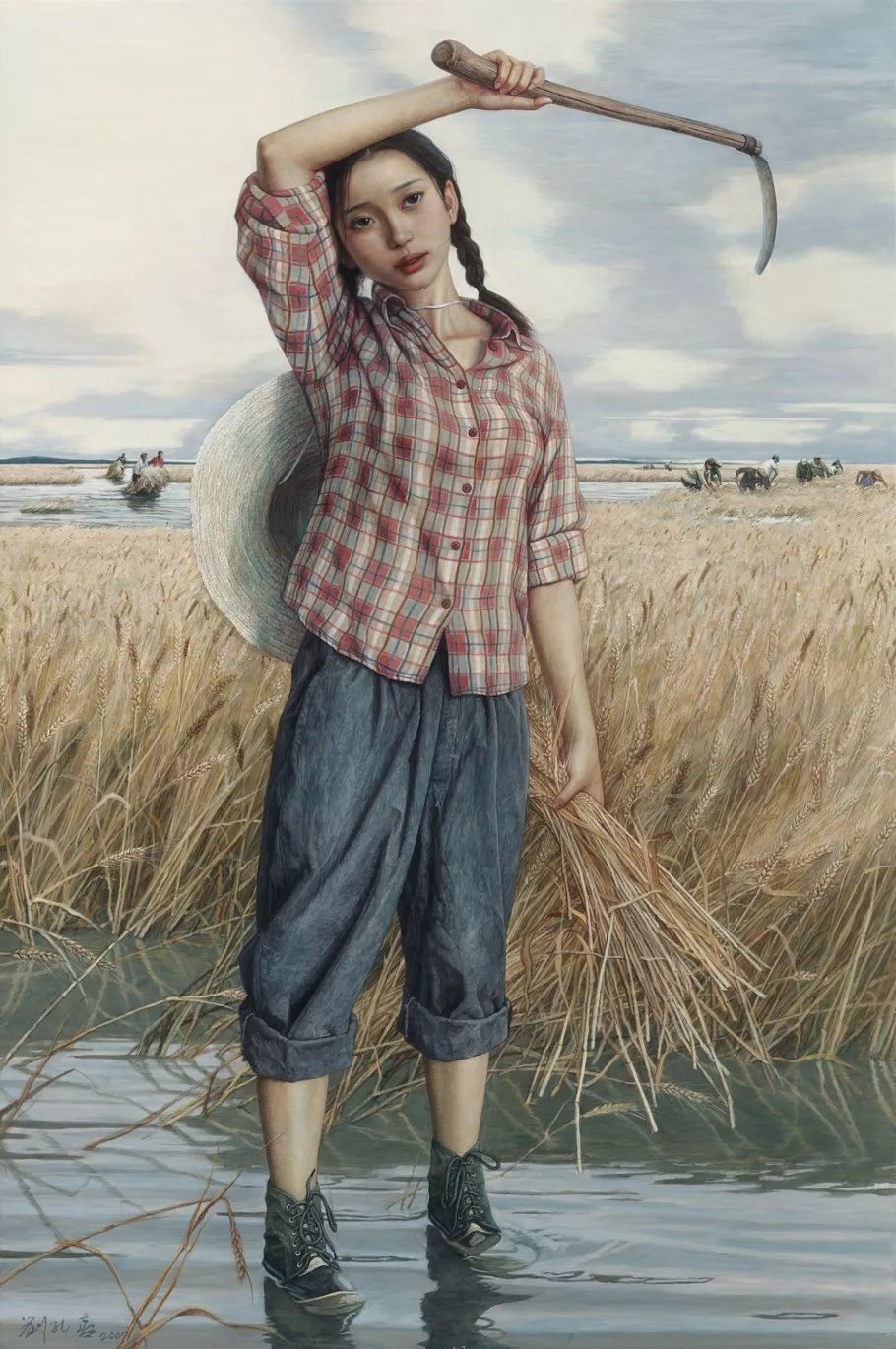

《青春纪事之七——水中割麦》木板·坦培拉绘画 150cm×100cm 2007年

《青春纪事之七——水中割麦》木板·坦培拉绘画 150cm×100cm 2007年

与踏雪割豆一样,在“北大荒”,总有些劳动是出人意料、极为艰苦的。在基本上“靠天吃饭”的年代里,机械、人力齐上阵,抢收小麦,“龙口夺粮”是常见的事。尽管“北大荒”一直是中国农业机械化程度较高的地区,但夏收、秋收的大忙季节,小镰刀仍是每个兵团职工时刻不离身的劳动工具。“小镰刀精神”与“机械化大农业”并存,成为那个年代“北大荒”生产劳动中的一大景观。

《青春纪事之八——融雪完达山》木板·坦培拉绘画 90cm×200cm 2008年

《青春纪事之八——融雪完达山》木板·坦培拉绘画 90cm×200cm 2008年

漫长的冬季过去了,完达山的积雪开始融化,沿着沟壑流到山脚,露出下面的冰层;冰层变薄,逐渐退向岸边,就形成雪水了。

这是令人欣喜的时节,春天快要到了,尽管不合体的棉袄还要穿上一段时间,但天气毕竟转暖了。我偏爱描绘大面积的积雪和白桦树以营造气氛,其原因,一是那种记忆尤为深刻,二是借此烘托当年我们的清纯。我从不掩饰我对那段青春岁月的留恋,对每一个经历过“上山下乡”的人来说,“青春无悔”或“青春有悔”都已经并不重要,每个人都可以依据自己的人生际遇得出不同的结论,重要的是:我们曾经经历过,我们是共和国历史上绝无仅有的一代人。

《青春纪事之九——乌苏里之夏》木板·坦培拉绘画 150cm×100cm 2008年

《青春纪事之九——乌苏里之夏》木板·坦培拉绘画 150cm×100cm 2008年

经过了一个个寒来暑往,黑土地已经把我们打造成了地地道道的“北大荒人”。炎热的夏天,这个在荒原上手持钐镰、仰头饮水的女知青,似乎早已忘记了自己从哪里来,未来将到哪里去。都市的繁华已经离她远去,取而代之的是无尽无休的劳作。“与天斗,与地斗,与人斗,其乐无穷”已成为一种信仰与精神。

《青春纪事之十——静雪》木板·坦培拉绘画 90cm×120cm 2008年

《青春纪事之十——静雪》木板·坦培拉绘画 90cm×120cm 2008年

北大荒的雪,有铺天盖地地骤然而降的,也有静悄悄、无声无息的,一夜醒来,天地之间已是一片银装素裹。

雪后,天气变得更加寒冷,头脑也变得格外清醒。常常会于困顿和迷惘中联想到个人的命运与归宿,但往往又回归于无奈与等待,又觉得思考是多余的了。所以我想,还是偶尔保持思维的空白,融入到静静的雪域之中吧。

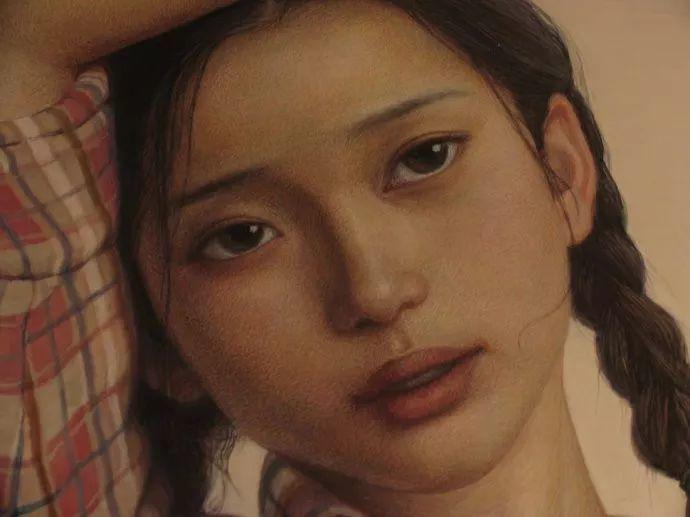

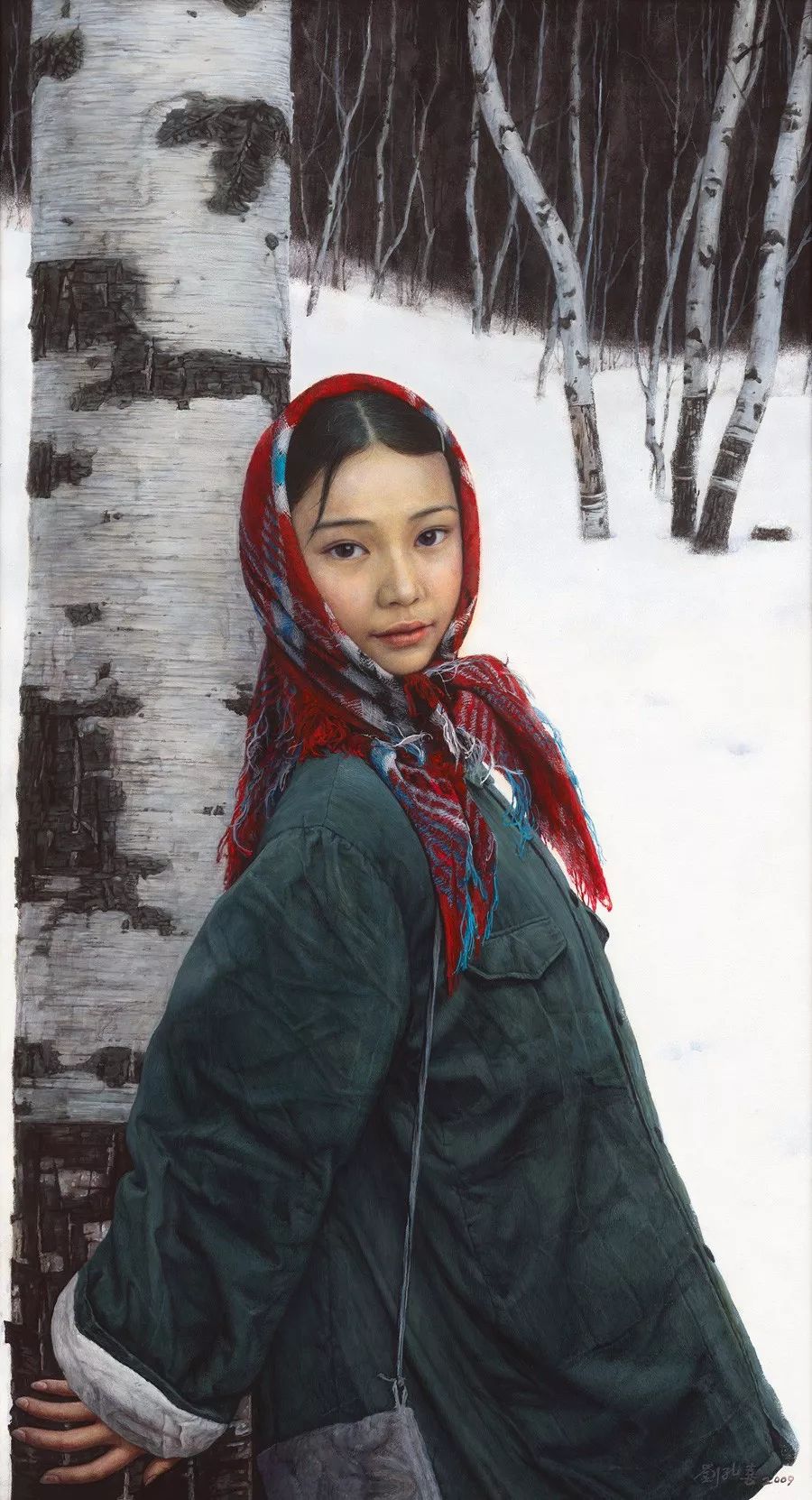

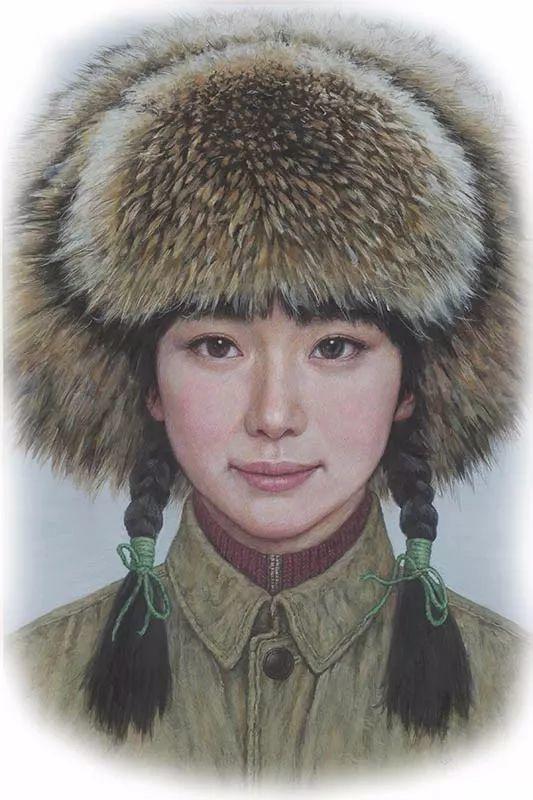

《青春纪事之十一——寂静山林》木板·坦培拉绘画 122cm×66cm 2009年

《青春纪事之十一——寂静山林》木板·坦培拉绘画 122cm×66cm 2009年

对于青春的记忆,除去艰苦,还有曾经的美丽。已不堪回首怎样熬过每一个具体的日子、每一段具体的时光,但对周围那些来自不同城市、操着不同乡音的一张张鲜活而稚嫩的面孔记忆犹新。

尽管命运把我们抛到塞外边陲,但青涩与天然同样绽放出动人的光彩,显露出无法掩饰的美丽。

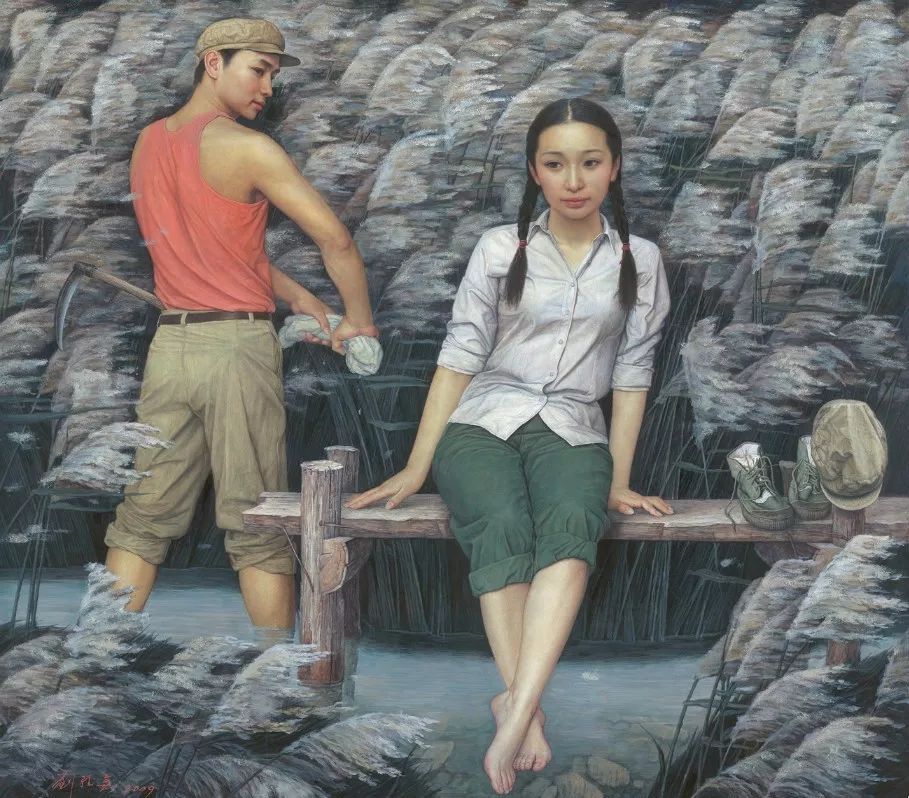

《青春纪事之十二——纯真年代》木板·坦培拉绘画 160cm×180cm 2009年

《青春纪事之十二——纯真年代》木板·坦培拉绘画 160cm×180cm 2009年

我们是特殊的社会历史条件下的特殊群体。在“北大荒”那片神奇的土地上,我们的青春、感情和着汗水、热血,自在地流淌、歌唱。今天,我们已无法挽回逝去的青春,留住岁月的脚步,然而当年那份纯真的情愫仍然值得我们永久珍藏。

《青春纪事之十三——月上荒原》木板·坦培拉绘画 150cm×100cm 2010年

《青春纪事之十三——月上荒原》木板·坦培拉绘画 150cm×100cm 2010年

月上荒原,人聚人散。记忆里有多少发生在月上荒原时的故事,故事并无多少浪漫,多与劳动和寒冷有关。月上荒原时,我们曾经挥汗如雨地劳动,手提马灯等待夜班出工,蜷缩在颠簸的机车或爬犁上,奔波在去建设新连队的途中,就这样经历了数不清的“荒原月”与“月荒原”。在我的记忆里,月上荒原是寒冷的,但又是凄美的。在“北大荒”漫长的月夜里,我们的生命被浓缩,被净化,呈现出几分静穆与神圣。

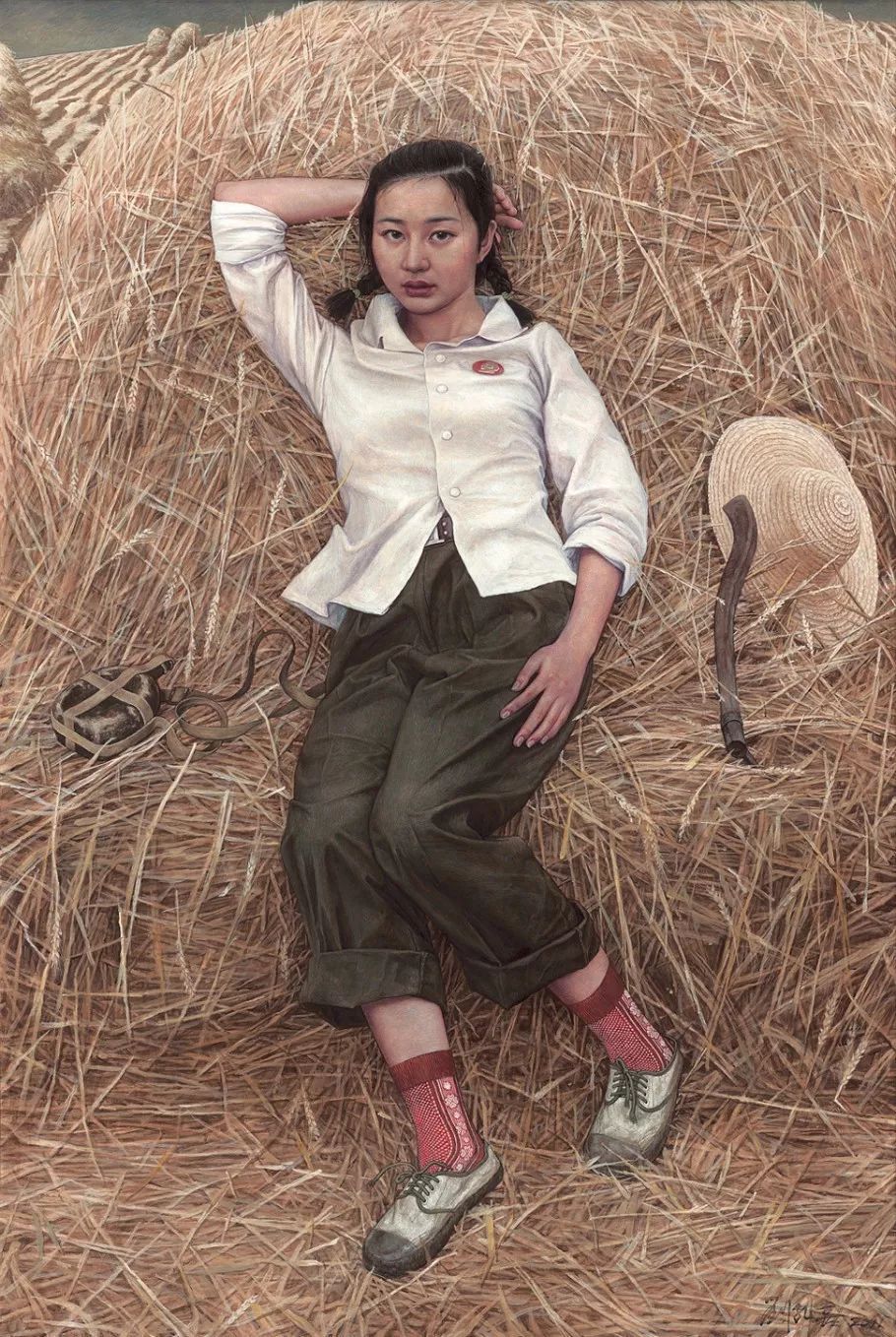

《青春纪事之十四——守望》木板·坦培拉绘画 150cm×100cm 2011年

《青春纪事之十四——守望》木板·坦培拉绘画 150cm×100cm 2011年

岁岁年年,我们在田野里耕种、收获,随着时光的流逝,我们已经完全变成了农民。我们和老职工一起忧虑着天公是否作美、风雨是否调顺、农机是否完好、收获是否丰美……曾经“改天换地”的豪情壮志,已经化作对“北大荒”土地的臣服,渗透进年复一年、日复一日的辛勤劳作;当初“扎根边疆”的“赤胆雄心”,已经浓缩进岁月的年轮。我们是真正的“麦田守望者”。

《青春纪事之十五——原野》木板·坦培拉绘画 120cm×150cm 2011年

《青春纪事之十五——原野》木板·坦培拉绘画 120cm×150cm 2011年

没有在“北大荒”待过、劳动过的人,永远无法想象“北大荒”的原野是何等广袤而粗犷!尤其是在开垦和耕地时节,我们要在地里插上一杆杆堑旗,才能保证拖拉机手打出笔直的长堑。一根根长堑犹如长剑般伸向天际,也将我们的青春和热血播种在那片黑色的土地上。

《青春纪事之十六——被遗忘的雪》木板·坦培拉绘画 73cm×60cm 2012年

《青春纪事之十六——被遗忘的雪》木板·坦培拉绘画 73cm×60cm 2012年

乍暖还寒的“北大荒”,雪下过,雪化过,且渐渐消融。一些没有融化的雪残留在山坡与树枝上,静静地等待着阳光,继而融入变幻的季节。而有过特殊经历的一代老知青们,如同这残雪,正渐行渐远,淡出人们的视野,消融在时代的潮起潮落中,然而他们仍时常在灵魂深处用那即将消融的雪花滋润自己的身心。

《青春纪事之十七——风从故乡来》木板·坦培拉绘画 120cm×90cm 2012年

《青春纪事之十七——风从故乡来》木板·坦培拉绘画 120cm×90cm 2012年

工后归来,晚风习习,通讯员送来远方故乡的信件。读毕,心也被带到了远方。故乡很遥远,故乡又很近;故乡在记忆中,故乡在睡梦里。风吹起晾晒的衣物,也吹起远离故乡的知青的思绪。每两年才可以回到故乡探望一回,时间相隔得真是漫长。那时,一句乡音、一种味道、一个物件甚至一缕微风,都可以唤起无尽的乡愁与乡思。

《青春纪事之十八——你好!白桦林》木板·坦培拉绘画 110cm×170cm 2012年

《青春纪事之十八——你好!白桦林》木板·坦培拉绘画 110cm×170cm 2012年

“北大荒”的白桦林漫山遍野、连绵不断。在那儿的九年中,我每天都会看到它、穿行于它,在它们的陪伴下生活、劳作,与它们一起长大,于我,它们既熟悉又亲切。离开“北大荒”后这些年,我去过许多地方,也见识过各样的白桦树,但从感情上始终觉得还是“北大荒”的白桦树最美!我想,这一定是因为在这层层叠叠的白桦林里埋藏着我们的许多往事,流淌着我们永不复返的青春吧!

《青春纪事之十九——包裹》木板·坦培拉绘画 150cm×100cm 2013年

《青春纪事之十九——包裹》木板·坦培拉绘画 150cm×100cm 2013年

邮包!邮包!终于收到了家里寄来的邮包!邮包可不是家信,当年对我们来说要“稀缺”得多了,能不欢喜吗?那里面可能是衣物,可能是书籍,也可能是糖果等零食。重要的是,那里面有爸爸、妈妈和亲人的温度!把它紧紧地抱在军大衣里面,跑回宿舍再打开,细细地欣赏、品味,那可是漫长的困顿而寂寞的生活中的“至高享受”!

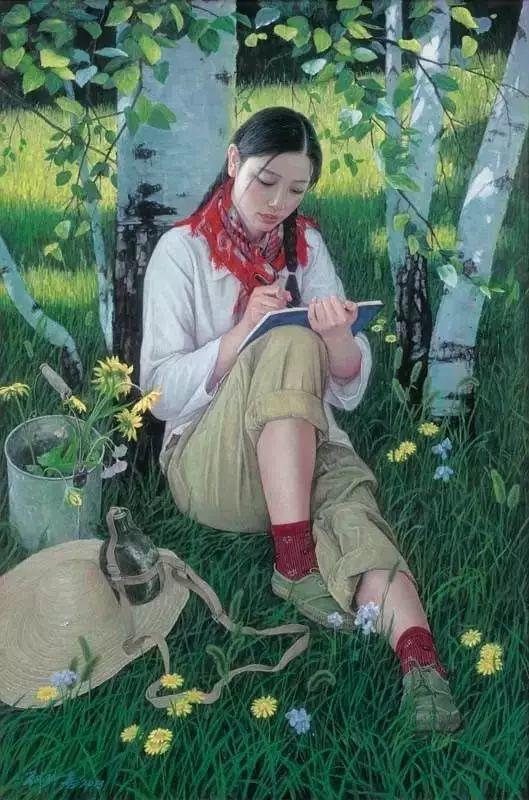

《青春纪事之二十——日记》木板·坦培拉绘画 150cm×100cm 2013年

《青春纪事之二十——日记》木板·坦培拉绘画 150cm×100cm 2013年

有思想,有感怀,有情绪,有心事,都会写在日记里,那时候,这是我们宣泄思想、感情的方式与直通渠道。真实表露也好,半遮半掩也罢,都要仔细地收好、珍藏,毕竟那里面记录了我们的成长经历与心路历程。今天读来,不要感叹里面内容的幼稚与可笑,不要怀疑当年的善良与单纯,重要的是:那就是我们。

《青春纪事之二十一——惊扰》木板·坦培拉绘画 100cm×150cm 2014年

《青春纪事之二十一——惊扰》木板·坦培拉绘画 100cm×150cm 2014年

“北大荒”的原野肥沃、富饶而神奇。江畔河边,迁徙时节,候鸟、野禽常常经过,或低飞,或高翔,让人神往。此刻,不知道是女知青惊扰了在水中歇息的丹顶鹤,还是丹顶鹤惊扰了在水边洗脚的女知青,又似乎都不是,它只是那时劳作生活中的一个轻松而动人的瞬间。

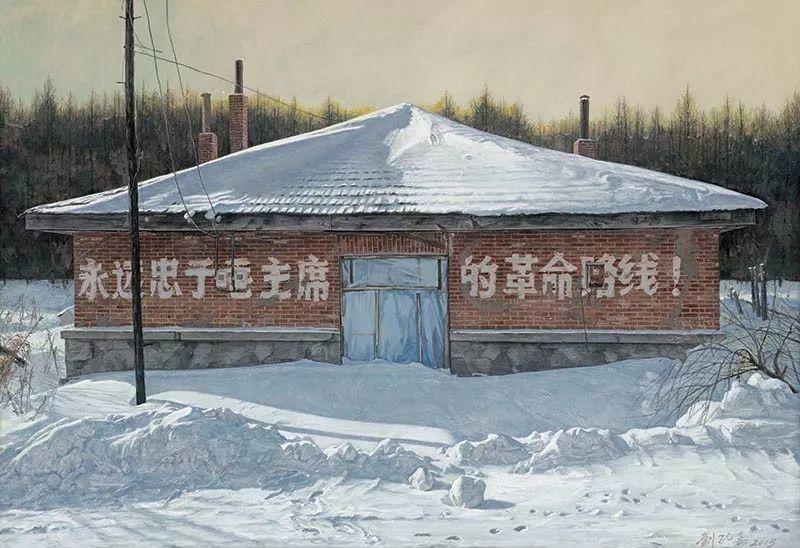

《青春纪事之二十二——今夕是何年》木板·坦培拉绘画 100cm×80cm 2015年

《青春纪事之二十二——今夕是何年》木板·坦培拉绘画 100cm×80cm 2015年

朝朝暮暮,岁岁年年,兵团岁月,已不记得“今夕是何年”。日出而作,日落而息,知青年代,我们仍然依稀存有对曙光的期盼。

《青春纪事之二十三——荒原雪后》木板·坦培拉绘画 50cm×60cm 2014年

《青春纪事之二十三——荒原雪后》木板·坦培拉绘画 50cm×60cm 2014年

雪后的荒原格外寒冷,“流浪”的青春临近尾声。蓦然回首,我们的日子已经不再“神奇”,它循着绵延无尽的轨迹,走过了一个个暑往寒来,仍然“不知何日是归期”。

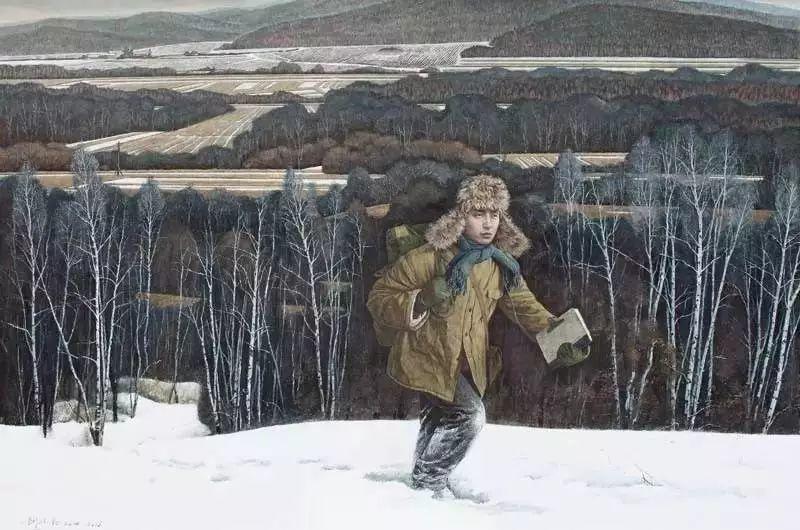

《青春纪事之二十四——1977,我的高考》木板·坦培拉绘画 99.3cm×149cm 2014-2016年

《青春纪事之二十四——1977,我的高考》木板·坦培拉绘画 99.3cm×149cm 2014-2016年

1977年,伴随着中国形势的变革,一代知青也终于看到了命运的曙光,纷纷开始以各种形式和理由,想方设法离开生活了多年的乡村边陲。高考得以恢复,大学开始招生,我也是在这一年考上了日思夜想的美术学院。回顾参加高考的过程,各种阻力、困难相伴,真的是一次努力改变个人命运的拼争。

我曾经在一篇自传式的文章《走出原野》中回忆自己一生中有两次“走出原野”:一次是在1960年8岁时为逃离饥饿与贫困,随家人从华北农村的原野中“走出”,来到京城,成为一个“城里人”;另一次就是那年已经25岁的我怀抱着一摞子速写本,从北大荒的原野来到北京,又到沈阳,希望以此吸引美术学院师长们的目光,虽历经波折,终于如愿以偿,又一次“走出原野”,离开了生活、劳作了九年的“北大荒”。

《青春纪事之二十五——永别了,青春》木板·坦培拉绘画 60cm×40cm 2016年

《青春纪事之二十五——永别了,青春》木板·坦培拉绘画 60cm×40cm 2016年

人生最美好的岁月是青春,这是一个永久不变的话题。无情的岁月带走了我们的花样年华,一代人的青春已经成为遥远的回忆。抚今追昔,你感慨也好,叹息也罢,毕竟人生没有涂改液,历史也无法重新来过,它们必将成为遥远的往事,被载入尘封的历史。而作为一个亲历者,又怎能完全遗忘那些刻骨铭心的青春记忆呢?

回首往事,每一个当年的“老知青”和“兵团战士”都有万语千言,都有欲说还休的复杂感受。随着岁月的影子渐渐拉长,关于这段“青春”价值与得失的纷争也已经日渐沉寂,不再重要,因为这是一代人成长的心路历程,也是个人无法选择的青春岁月。

作家梁晓声先生的形容是:“其逝越久,其忆越频,其情越浓。剪不断,理还乱。”重要的是,生命在哪里留下过印记,哪里就值得永远怀念和珍惜。正如俄罗斯诗人普希金所言:“一切过去的终将过去,而过去的一切都将成为美好的回忆。”

《老歌·革命人永远是年轻》 木板·坦培拉绘画 163cm×154cm 1999年

《老歌·革命人永远是年轻》 木板·坦培拉绘画 163cm×154cm 1999年

“革命人永远是年轻,

他好比大松树冬夏长青。

他不怕风吹雨打,

他不怕天寒地冻。

他不摇也不动,

永远挺立在山顶……”

一支歌,一支老歌,一支唤起一代人无限情怀的岁月之歌,几十年来一直传唱到今!而曾历经时代“风吹雨打”的我们,对这支老歌更是倍感亲切!每当我哼唱起这支歌,眼前就浮现出当年在北大荒的黑土地上长达九年的军垦生活。

许多年过去了,我时常在心底发出呼唤:当年的战友,年轻的伙伴,你们今在何方?可还记得昔日在北大荒时那段艰辛难忘的峥嵘岁月?时光荏苒,如今我们天各一方,面对生活的挑战与压力,你们是否还像年轻时那般充满激情?

自从离别北大荒之后,我曾经数次重回魂牵梦绕的北大荒,为着追寻那段往日的岁月与远去的青春。

旧地重游,一切是那样的亲切又陌生。完达山依然苍翠,乌苏里江依然深沉,山山水水都在向我们诉说着那段充满风雨思情的往事。站在曾经挥汗耕耘的原野,风吹麦海,金浪无边,故人已去,旧梦难寻……

在那一时刻,我不由得又哼唱起那支老歌:“革命人永远是年轻……”

我认为:历史将如何评价那场“上山下乡”、“屯垦戍边”的大潮,对于每一个亲身经历过那段历史今天已经人到老年的“老知青”来说,已经并不重要,每个人都会依据自己的经历、遭际而得出不同的感受。一切都已经过去,而青春是美好的,不论在塞外边陲或穷乡僻壤,不论是困顿迷惘或雨雪风霜,都自会发出其动人的光彩。

现实与未来的一切,均植根于过去的土壤,它规定并影响着我们这一代人的感情与人格,并始终与之保持着千丝万缕的联系,从这个角度看,过去未必不是一个新的伟大事物的准备和前奏。四十多年过去了,当我们重新回首往事,自会发现这一代人那条不断挣扎、辗转、奋斗、追寻的生命轨迹。

《岁月留痕·宿舍》 木板·坦培拉绘画 45cm×65cm 2015年

《岁月留痕·宿舍》 木板·坦培拉绘画 45cm×65cm 2015年

《岁月留痕·轨迹》 木板·坦培拉绘画 45cm×65cm 2015年

《岁月留痕·轨迹》 木板·坦培拉绘画 45cm×65cm 2015年

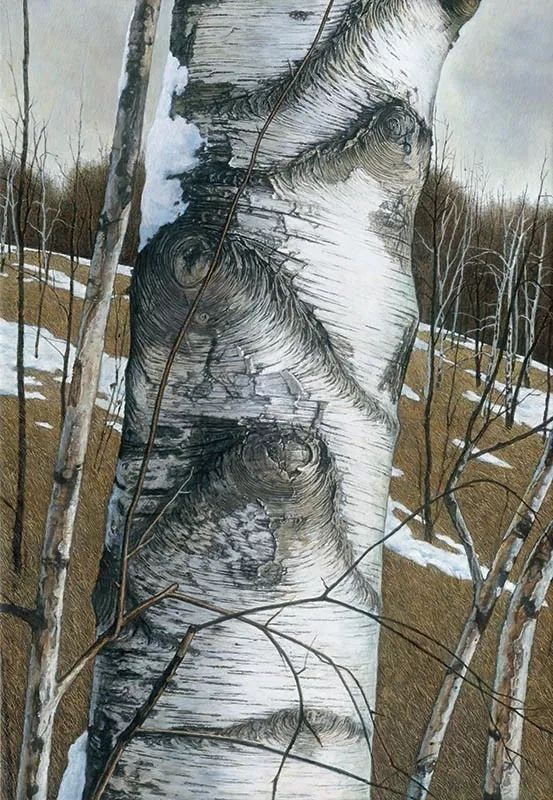

《岁月留痕·年轮》 木板·坦培拉绘画 65cm×45cm 2015年

《岁月留痕·年轮》 木板·坦培拉绘画 65cm×45cm 2015年

《岁月留痕·苞米秸》 木板·坦培拉绘画 45cm×65cm 2015年

《岁月留痕·苞米秸》 木板·坦培拉绘画 45cm×65cm 2015年

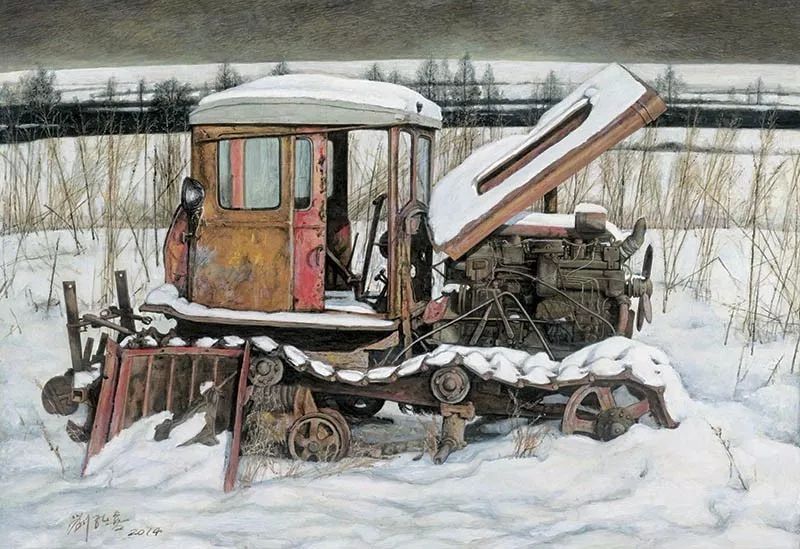

《岁月留痕·一台老“东方红”》 木板·坦培拉绘画 45cm×65cm 2015年

《岁月留痕·一台老“东方红”》 木板·坦培拉绘画 45cm×65cm 2015年

更多作品欣赏

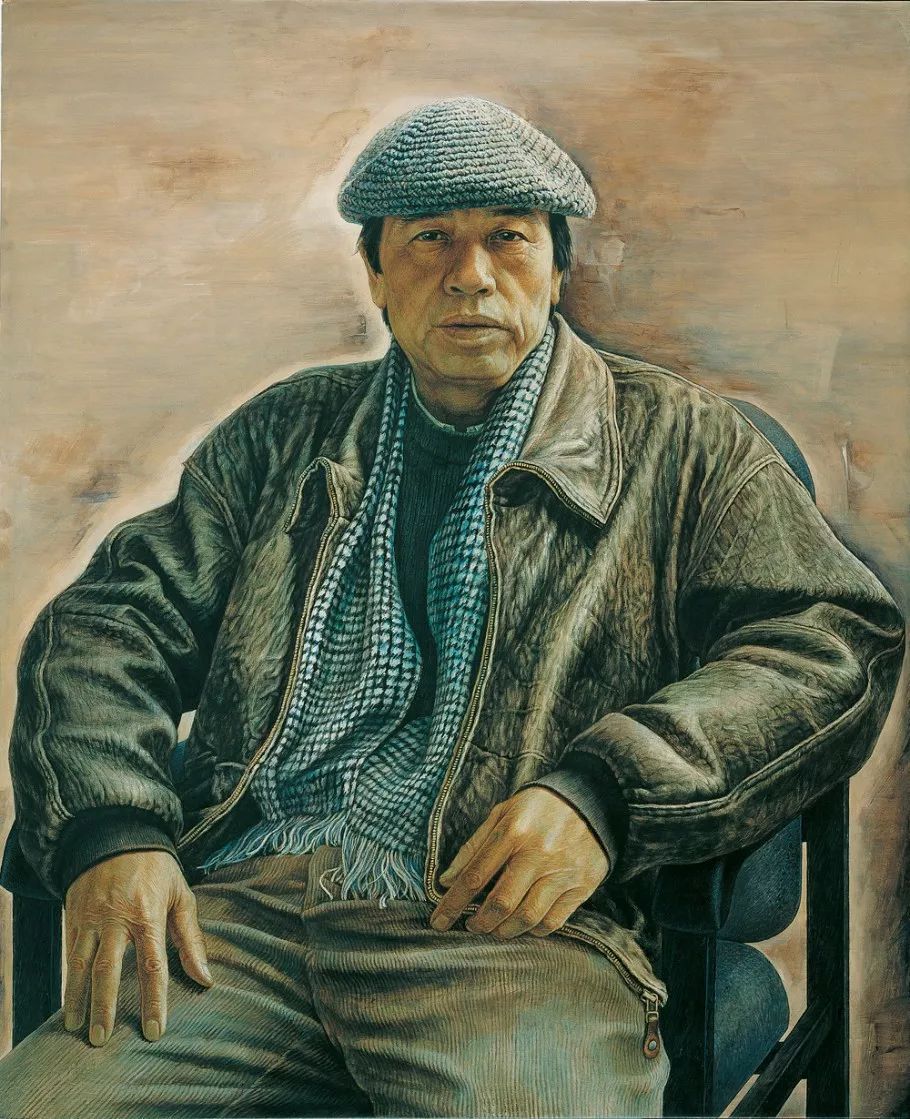

刘孔喜,1952年生,河北固安人。擅长油画、版画。

1969年自北京初中毕业后到黑龙江生产建设兵团参加劳动,其间从事北大荒版画创作。1977年考取沈阳鲁迅美术学院,1982年继续考取该院研究生,1985年毕业获硕士学位,留校任教。1993—1994年,任日本国东京武藏野美术大学油画学科客座研究员,研修油画古典技法和坦培拉绘画技法。

现任首都师范大学美术学院教授、副院长、硕士研究生导师,中国美术家协会会员,北京美术家协会理事,中国写实画派成员。荣获比利时王国“东方艺术骑士勋章”、“俄罗斯联邦终身艺术成就勋章”、柬埔寨王国“吴哥文化勋章”、乌克兰艺术科学院“荣誉院士”、哈萨克斯坦共和国艺术科学院“荣誉院士”等荣誉。

*声明:素材来源于网络,版权归原作者所有。